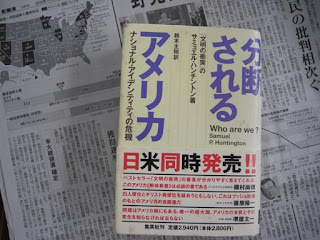

トランプ氏当選後に、大勢の専門家がこの選挙の勝因なり敗因なりを分析しているので、私のような現代アメリカ政治の門外漢がいまごろ何を言っても、ぼやきでしかない。ただ、12年前にサミュエル・ハンチントンの遺作で、奇しくも『分断されるアメリカ』という邦題のついた本の翻訳に携わり、その後、アマルティア・センのグローバリズムやアイデンティティに関する論文を訳し、さまざまな歴史書にかかわってきた身としては、大半の論者が見落としている点があるように思えてならない。17世紀の入植者の子孫という、正真正銘のエスタブリッシュメントだったハンチントンは、9・11後にアメリカで愛国心が一気に高まった時期に、“Who Are We?”という原題のこの本を突きつけ、アメリカのナショナル・アイデンティティを鋭く問いただした。移民問題やヒスパニック人口の増加、グローバル化、それに対抗する宗教右派の動きなどを論じた彼は、「アメリカの信条」、つまり人種や民族とはかかわりなく、宗教的信条を問われることもなく、誰でもアメリカ人になれるというイデオロギーはもう諦め、グローバルで普遍的な国から、アングロ・プロテスタントの文化を中心としたキリスト教国として再定義することを暗に提案していた。要はグローバリズムからナショナリズムへの転換を唱えたものだ。ハンチントンはとりわけアメリカの既存の文化に同化せず、英語も話せないヒスパニック系移民の増加を憂いていたが、アメリカが1830年代と40年代にメキシコから武力で奪ったテキサスからカリフォルニアにいたるまでの広大な地域を、メキシコからの移民が人口学的にレコンキスタ(再征服)していることは正しく理解していた。

アメリカという国民国家が19世紀以降、急速に世界大国になれたのは、先住民とメキシコから広大な土地を強奪し、ロシアとフランスから不毛の土地を破格値で購入したところ、たまたま石油や金などの鉱物だけでなく、巨大な帯水層が見つかったからだ。さらに、二度の世界大戦時には疲弊した旧世界の国々に軍需物資を売って大儲けし、国が焦土と化すこともなく、戦後は独り勝ちするという幸運にも恵まれたからだ。強引な手口が大目に見られてきたのは、「アメリカの信条」という普遍的な理想を曲がりなりにも掲げて、祖国の圧政や貧困や停滞に苦しむ、トランプ氏の祖父母や母親、二人の妻のような人びとに、希望の地として門戸を開きつづけたからだ。いまになってアメリカを狭義に再定義して、自分たちの後ろで門を閉めるのであれば、支配文化に同化したくないアメリカ人にとっては、白人でもなくキリスト教徒でもない人にとっては、苦しい時代となるだろう。国民国家は多数派や支配層には居心地のよい囲いとなるけれども、少数派や弱者にとってはさまざまな機会を奪われ、自分と相容れないアイデンティティを押しつけられる檻にもなりうる。

今後、正義の押し売りができなくなるアメリカは、自由貿易にも背を向けて、武器や食糧をどう売りつけるつもりなのだろう? 他国間の紛争を煽って商機を狙うのだろうか。中国やベトナム、メキシコなどの安い労働力を閉めだそうとするトランプ支持者は、自分たちが代わりに過酷な労働を低賃金で担うのか。それとも、オーラの消えて久しいメイド・イン・アメリカ製品を愛国心から高額で買い支え、内需拡大に努めるのだろうか。アメリカ文化ともはや切り離せないグローバル企業が世界市場で利益を上げてきたことは忘れて、アメリカ第一主義を唱えることに、矛盾はないのか。「偉大なアメリカを取り戻す」というスローガンがこれほど効果を上げたのは、大恐慌時代を知る世代がすでに他界したか、発言力を失ったことと無縁ではない。空前の好景気に生まれたベビーブーマーにとっては、その黄金時代が基準になる。地球の未来などは、老い先短い彼らの眼中にはなく、ただIPCCのような怪しい世界組織に生来の権利である炭鉱の仕事を奪われた、という理屈になるのだろう。一国のGDPを上回る売上高のグローバル企業だけでなく、国連やEUをはじめとする諸々の国際組織や、自国の連邦政府までも敵視する地域密着型のお山の大将タイプの人びとは、不況の原因も、自分の羽振りが悪くなったのも、すべてグローバル化とそれに伴う移民のせいにする。こうした外国人嫌いの論調は、近年、アメリカだけでなく、世界各地で顕著であり、日本のインテリ層にも多数見られる。

グローバル化は文明が行き着いた当然の結果であって、本当の問題はむしろ増え過ぎた人口と環境の悪化であり、開発と拡大がつきものの資本主義と不自然な国民国家、およびポピュリズムに移行中の民主主義の行き詰まりではないのか。便利や幸福を追求したはずの技術も、緑の革命も貧困対策も医療の発展も、あいにく裏目にでた。地球の環境収容力に合わせて人口と人間活動を平和裏に縮小するという、動物本能に逆らうような持久戦に地球規模で取り組めるほど、人類の大多数は進化しなかったのだ。科学者が立てた都合の悪い予測には耳を塞ぎ、時間は巻き戻せると主張するお山の大将たちが勝ちつつある。今後は各国が生き残りをかけて争い、その過程で環境が荒廃し、人類が大量死する道が選択されたのだと考えるのは妄想だろうか。そうして、地球はようやく人間という厄介な生物を一掃するのかもしれない。