幕末史の転換点とも言うべき生麦事件は、なぜか非常に誤解されつづけた事件だ。この事件が被害者であるチャールズ・L・リチャードソンの落ち度ゆえに生じたとする主張がいまだに多いのは、いったいどういうわけなのか。先日、オンラインで参加させていただいたシンポジウムの発表を聞きながら、新たに疑問が湧いたので、メモ書き程度に記しておく。

拙著『埋もれた歴史』のなかで、これまで歴史家が見逃してきた多くの事実を指摘し、リチャードソンへの非難がいずれも根拠の乏しい、事件当時を知らない人びとによる後年の主張であることを示したつもりだが、そのなかで私が取り上げるに値しないと判断した「証言」が、いまなお引き合いにだされていることに気づき、典拠とされる板野正高氏の論文、「駐清英国公使ブルースのみた生麦事件のリチャードソン──プライベート・レターのおもしろさ」(『学士会会報』723号、1974年)を入手してみた。これを根拠とする主張はいずれも、以下の部分を引用している。

「私はこの気の毒な男を知っていた。というのは、彼が自分のやとっていた罪のない苦力に対して何の理由もないのにきわめて残虐なる暴行を加えた科で重い罰金刑を課した上海領事の措置を支持しなければならなかったことがあるからである。彼はスウィフトの時代ならばモウホーク(mohawks)〔一七世紀に、夜、ロンドンの街を荒らした貴族のごろつき〕であったような連中の一人である。わが国のミドル・クラスの中にきわめてしばしばあるタイプで、騎士道的な本能によって些かも抑制されることのないプロ・ボクサーにみられるような蛮勇の持主である」(1864年4月15日付の外務大臣ジョン・ラッセル宛の書簡)

『学士会会報』のこのバックナンバーは簡単には読めないので、大半の人は萩原延壽の『遠い崖 1』の引用を孫引きしたウィキペディアの「生麦事件」の項の記述を引用している。アーネスト・サトウを研究した萩原氏は、サトウがこの事件では傍観者であったために、事件そのものを深く研究することはなかった。そのためか、板野氏の論文の真意を伝えず、ブルースの手紙部分だけを引用している。だが、この半公信を入手して翻訳した板野氏は、こう書き添えているのだ。「注意すべきことは、ブルースは決してリチャードソン個人を罵倒しているのではなく、彼を一類型とするような中国在留英国人の行動傾向を、中国との友好関係を維持しながら貿易の順調なる発展をはかるべき英国公使としての立場から問題としているということである」。つまり、ブルースは一般論として論じていたのである。

ブルースが生麦事件についてよく知らなかったのは、その前段を見れば明らかだ。「リチャードソン氏は慰みに遠乗に出かけて、日本の大名の行列に行きあった。大名というものは子供のときから他人に敬意を表せられつけている。もしリチャードソン氏が敬意を表することに反対であったのならば、何故に、彼よりも分別のある同行の人々から強く言われたようにして、引き返すか、道路のわきによけるかしなかったのであろうか」

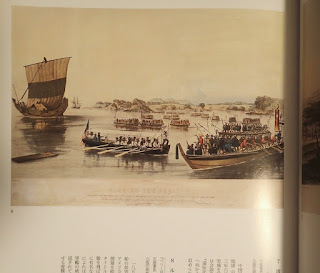

生麦事件は、薩摩の島津久光の行列と4人のイギリス人との遭遇で生じたが、当時の横浜居留地の人びとは、島津久光が薩摩藩主の父であって、大名ではないことはよく承知していた。大名行列が通るときはいつも通知がだされていたが、久光の一行は直前に予定を変えたたこともあって、この日の予定については何ら知らされていなかった。しかも、リチャードソンは、東海道の道幅の狭い箇所で、下馬しろと薩摩藩士に命じられたものの、その言葉が通じず、殺気だけは感じたため、馬首を返したところでいきなり斬りつけられたのだ。馬を並走させていた彼の行動が、一行のなかの唯一の女性で、気の動転していたボラデール夫人を守るものであった可能性すら高いことも、当時を知る人が数十年後に書いている。リチャードソンらが久光の行列にたいして無礼を働いたわけではないことは、久光の側近だった市来四郎や、彼を斬った一人である久木村治休ですら述べている。こうした史料はいずれも拙著で取り上げたので、ぜひお読みいただきたい。

リチャードソンは実際にはどういう人物だったのか。横浜市歴史博物館発行の図録『生麦事件と横浜の村々』によれば、彼は1833年4月16日にロンドンで生まれた。父親はジェントルマン階級に属し、リチャードソンは姉3人、妹1人に囲まれた1人息子だった。中学程度の教育を終えると、母方の叔父の個人商会に預けられたが、1853年初めに、20歳で上海に渡り、おもに生糸取引と不動産売買に携わった。宮永孝氏の『幕末異人殺傷録』は、リチャードソンが上海に渡った時期は間違って書いているが、「清国人相手に交易を開始し、蓄財すると借地を増やしてゆき、のち南京路の清国人密集地に家屋を建て、かれら相手に賃貸していた」などと、かなり詳しく書いている。当時、太平天国の乱によって大量の難民が上海になだれ込み、人口が急増していたので、その波に乗ったのだろう。

リチャードソンと家族のあいだには80通ほどの書簡が残されており、その何通かが訳されて先述の図録に掲載されている。1862年6月29日には、7月2日午前中にジャーディン商会のファイアリークロス号で日本に向けて出発する旨を書き送っている。この船は、生麦事件発生の2週間ほど前に、12万5000ドル(6万7000両)という高額で売却手続きが済んでいたため、事件後に同商会から薩摩側に引き渡された。薩摩とイギリスの関係は、この一件が象徴するように、攘夷の実行を訴えながら武器や艦船をイギリス商人から買うという、非常に矛盾した関係が当初からつづいていた。

事件直前の9月3日には、リチャードソンは日本の滞在を1カ月延ばし、10月にいったん上海に戻ってから月末には帰国の途に就く予定なので、しばらくは音沙汰がなくても心配しないようにと書き送っていた。彼の両親と姉妹たちは、11月21日に『タイムズ』紙に掲載された短い「電報」を読んで初めて事件のことを知ったのだった。「私が深く愛した1人息子が日本で殺害されたことを『タイムズ』紙の電報によって知り、私たちは深い悲しみに暮れています」と、父親がラッセル卿に書き送った手紙が、その他数通の切々とした内容の書簡とともにジョン・デニーの『Respect and Consideration』に引用されている。

事件当時の横浜の人びとの証言やリチャードソンの書簡を読む限り、彼がモウホークのような人物、つまり金持ちの粗暴などら息子だったというブルースの評価には、首を傾げたくなる。もちろん、だからと言って、リチャードソンが上海で実際に苦力にひどい仕打ちをしなかったという証拠にはならない。

だが、そう主張するブルースは、上海でどれだけリチャードソンを個人的に知っていたのだろうか。彼に関する記述は、ネット上にはごくわずかしかなく、その大半がリチャードソンに関する短いコメントであることは、なんとも皮肉である。少ない情報を集めてみると、F・ブルースはアロー戦争時に、兄のエルギン卿が中国への特命全権大使に任命された1857年4月に、その第一秘書官として同行し、不平等条約として知られる天津条約が翌年6月に締結されると、その批准のために帰国し、その年末に在清公使に任命されている。赴任した時期は不明だが、清国政府が批准を拒みつづけたため北京入りができず、その間、上海に足留めとなっていたようだ。この当時の上海領事はハリー・パークスだったが、現地に長らく滞在し、中国語が堪能だったパークスは同年7月にはエルギン卿の中国語秘書官となって戦争に携わるようになったため、トマス・メドウズという代理領事が任命された。モンゴル騎兵軍を率いるセンゲリンチンにパークスが逮捕され、随行者が虐待され拷問死したことへの報復で、エルギン卿が円明園を破壊させたことや、数度にわたる大沽砲台の戦い、モンゴル騎兵軍を全滅させた八里橋の戦いなどはよく知られる。英仏軍は、清朝とのこうした戦いに、広東などの苦力を大量に雇ってもいた。

1860年に太平天国の乱の指導者の1人、李秀成の率いる軍が、欧米の商人から武器を調達しようとして上海に近づいた際には、ブルースが条約港にいる居留民の防衛という名目で攻撃し、300人近い犠牲者がでたという。清朝と条約を結んだ英仏両国は、反乱軍がアヘン貿易に反対であったことから清朝と手を結ぶことに決めたのか、このころから義勇隊や、中国人傭兵を使った西洋式軍隊である常勝軍を使ってキリスト教を信奉する反乱軍を鎮圧する側に回った。1860年10月には北京条約が結ばれたが、ブルースはしばらく天津にいて、翌年3月に北京入りしている。リチャードソン自身も、1862年2月の母宛の手紙に、4–5日に1度は騎兵隊として租界の自衛に加わらなければならないことを書き送っている。幕府が高杉晋作や中牟田倉之助を千歳丸に乗せ、密航者の五代友厚を含めた視察団を送り込んだのは、ちょうどこの混沌とした時期の上海だった。

ブルースはこのように、確かにしばらく上海に滞在していたのだが、こんな時代に領事裁判の一件にすぎなかったはずの、「やとっていた罪のない苦力に対して何の理由もないのにきわめて残虐なる暴行を加えた」件について、公使であった彼が深くかかわったとは考えにくいし、たとえそれが事実だとしても、後年、わざわざ言及した背景には別の意図があったとしか思えない。

板野氏は、ラッセル卿へのブルースの手紙は、「所謂ガンボート・ディプロマシイからの転換を意味していた」として、中国人を蔑視する同胞を批判するブルースをリベラルな外交官のように描く。だが、エルギン卿とブルースこそ、中国にアヘン貿易を強要し、中国人苦力や傭兵を雇って同胞に立ち向かわせ、殺傷力の高い武器を大量にもち込ませた張本人であり、この兄弟の父親がエルギン・マーブルで知られることは言うまでもない。かりにこの半公信の内容が事実だったとしても、日本でのリチャードソンの行動には非難すべき点はなかった。真偽や意図の定かでない証言を、ただ「エルギン卿の弟」の発言というだけで真に受けて引用・拡散することは避けるべきだと主張したい。

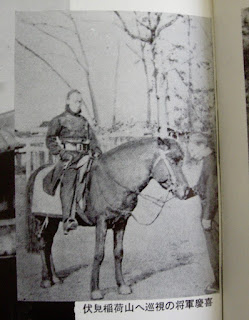

経費を切り詰めるため、インデザインを独学し、自前の校正による完全データ入稿という形をとったため、完璧とは程遠い仕上がりとなった。カバーには、江戸時代に上田藩の財源となっていた伝統的な上田縞紬の画像と、最後の藩主松平忠礼と筆者の高祖父の写真を使わせていただいた。カバーデザインは、娘で絵本作家の東郷なりさが、本書が少しでも「埋もれないように」、題字のなかに高祖父が打っていたはずの蹄鉄と、馬の尾、および上田の生糸を入れてくれた。(娘のブログ記事はこちら。)江戸時代まで日本の馬はわらじを履いていたので、西洋馬術を始めるには蹄鉄を打つ必要があった。

経費を切り詰めるため、インデザインを独学し、自前の校正による完全データ入稿という形をとったため、完璧とは程遠い仕上がりとなった。カバーには、江戸時代に上田藩の財源となっていた伝統的な上田縞紬の画像と、最後の藩主松平忠礼と筆者の高祖父の写真を使わせていただいた。カバーデザインは、娘で絵本作家の東郷なりさが、本書が少しでも「埋もれないように」、題字のなかに高祖父が打っていたはずの蹄鉄と、馬の尾、および上田の生糸を入れてくれた。(娘のブログ記事はこちら。)江戸時代まで日本の馬はわらじを履いていたので、西洋馬術を始めるには蹄鉄を打つ必要があった。