諸田玲子の

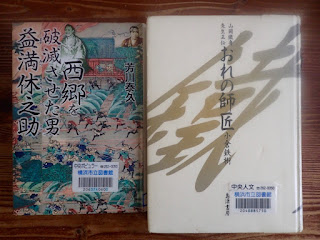

『お順』を読んだ際に、『西郷を破滅させた男 益満休之助』(芳川泰久著、河出書房新社、2018年)という小説があることを知り、図書館から『山岡鐵舟先生正伝 おれの師匠』(小倉鉄樹著、島津書房、2001年復刻版)と、勝海舟の慶応4年から明治7年の日記である『勝海舟全集』19巻(勁草書房)と一緒に借りてみた。

益満休之助と山岡鉄舟は、先述したように過激な尊皇攘夷テロ組織、虎尾の会を結成していた仲間であり、この会のメンバーが幕末・維新史でどういう働きをしたのかは興味が尽きない。しかし、益満を主人公にした芳川氏の小説は、完全なフィクションで、構想を練るうえで著者が前提とした多くのことが、史実とされていることと食い違っていた。

江戸の無血開城に一役買ったと言われる益満は、その前年、西郷隆盛の命を受けて薩摩藩邸の焼き討ち事件という陽動作戦を実行して捕縛され、伝馬町牢屋敷に収監されていた。「処刑されるべきところを海舟が命乞いして自邸に預かっていたものである」と、勝部真長は海舟日記の解説に書く。実際の日記には3月2日の条にこう書かれていた。

「旧歳、薩州の藩邸焼討のおり、訴え出し所の家臣、南部弥八郎、肥後七左衛門、益満休之助等は、頭分なるを以て、その罪遁るべからず、死罪に所〔処〕せらる。早々の旨にて、所々へ御預け置かれしが、某[それがし]申す旨ありしを以て、此頃、此事 上聴に達し、御旨に叶う。右三人、某へ預け終わる」。徳川慶喜の許可を得て、という意味だろうか。

5日の条にはこうあった。「旗本・山岡鉄太郎に逢う。一見、その人となりに感ず。同人、申す旨あり、益満生を同伴して駿府へ行き、参謀西郷氏へ談ぜむと云う。我これを良しとし、言上を経て、その事を執せしむ。西郷氏へ一書を寄す」。3人の薩摩藩士のうち、旧知の間柄の益満を同行して西郷に会いに行きたいと言いだしたのは、山岡側と読める。

ところが、小説は勝が大久保一翁に推薦された山岡を呼び、勝邸で偶然、益満と鉢合わせたという呑気な設定で始まる。それでいて、山岡はその日、義兄の高橋泥舟に上野の寛永寺の大慈院に呼ばれ、慶喜から拳銃をもらったという筋なのだ。

勝海舟は後年、『氷川清話』で「山岡といふ男は、名前ばかりはかねて聞いて居たが、会ったのはこの時が初めてだった。それも大久保一翁などが、山岡はおれを殺す考へだから用心せよといって、ちっとも会はなかったのだが、この時の面会は、その後十数年間莫逆(ばくぎゃく)の交りを結ぶもとになった」と語っている。

山岡鉄舟の内弟子だった小倉鉄樹が書いた『おれの師匠』(1937年刊)には確かに、「山岡が寛永寺閉居の慶喜公に謁見したのが慶長三年[慶応4年の間違いか]三月五日」とあるが、「山岡がどうして慶喜公に近づいたか、明かでない。おれも師匠からそれを聞きそくなった。『戊辰解難録』にもその辺の消息が記されてない」とつづく。

山岡鉄舟が書いたとされるものの大半は、安倍正人という正体不明の人物が20代の2年間に7冊を立てつづけに出版した贋作なのだという(A. アンシン「山岡鉄舟の随筆と講和記録について」)。小倉もこの安倍による『鉄舟言行録』に関して、「此の書の出所が明かでないのと著者の安倍正人とかいふ男がどんな人か知らぬから信を置けない」と、疑問を呈している。山岡が実際に書いたと言われる2つの文書が収録されたのが『戊辰解難録』(1884年)で、そのうち「慶応戊辰三月駿府大総督府ニ於テ西郷隆盛氏ト談判筆記」(戊辰談判筆記)という文書が江戸無血開城の始末書を指す。

国会図書館デジコレで『戊辰解難録』を読んでみると、こんなことが書かれていた。「当時、軍事総裁勝安房は余、素より知己ならずと雖も、曽[かつ]て其肝略あるを聞く故に行て是を安房に計る。安房、余か粗暴の聞こえあるを以て少しく不信の色あり。安房、余に問曰く、足下如何なる手立を以て官軍営中へ行やと」。このときが両者の初対面であること、勝が最初は山岡を信用しかねて、意図や計画を問いただしたことなどがわかる。やがて、「安房、其精神不動の色を見て、断然同意し、余か望に任す。それより余、家に帰しとき薩人益満休之助来り。同行せん事を請う。依て同行を承諾す」とつづく。

『戊辰解難録』には、山岡が勝邸を訪ねた記述の前段に、「一点の曇なき赤心を一、二の重臣に計れども其事決して成難しとして肯せず」とあるため、一般には3月5日に上野で慶喜に謁見したあと、幕臣を何人か訪ねて交渉したあと勝を訪ねたと解釈されている。しかし、当時、大半の幕臣が番町や駿河台、神田小川町などに住んでいたことを考えれば、謁見と同日に、事情を説明しながら数軒を訪ねたあと赤坂の氷川の勝邸に向かって、夕暮れまでに着いたのかと疑問が湧く。身分証明書のない時代に、慶喜の命を受けて西郷の元に単身乗り込むならば、その旨を一筆書いてもらわなかったのか。慶喜の書があっても「一、二の重心」は協力しなかったのか、など腑に落ちないことは多々ある。

勝の記録と山岡の「戊辰談判筆記」は、このように微妙に食い違うので、当時の状況は詳らかにはわからないが、勝の「胆略」が益満らを預かっていることまで含み、それを事前に慶喜本人もしくは、側に仕えていた義兄の泥舟から山岡が聞いていた可能性は高いだろう。虎尾の会の仲間であることは、「余か粗暴の聞こえある」を気にしていた山岡にしてみれば、おおっぴらに自慢できる間柄ではない。益満は死刑囚であり、責任をもって自分の預かりとしたのに、その身柄を初対面の相手に委ねるうえで勝には相当な決心が必要だったはずだ。山岡の帰宅後、益満がふらりと一人で現われたと考えるのは非現実的だ。ここはやはり勝の日記が示すように、益満を同伴する策が山岡側からの提案であって、5日当日、彼が連れ帰ったのでなければ、山岡邸までは勝が誰か警護をつけて送りだしたと考えるべきだろう。2人が駿府に出立したのは翌6日なのだ。

この間の出来事を勝部氏は、益満という人物は「旧年中の西郷の挑発行動──火つけ、強盗、押込みによる江戸市内撹乱のリーダー格である。この益満を同行して西郷に逢いにゆく事は、西郷の意表を衝き、西郷の一番痛い所、権謀術数の汚い面を海舟がすべて知っているぞと匂わすことである」と、解説する。

益満の小説では、慶応3年に西郷から江戸を掻き回すように命じられた益満や伊牟田尚平、相楽総三らは、「お国のために死んでくれ」と頭を下げられていたとする。虎尾の会の仲間だった伊牟田は慶応4年6月15日に強盗事件を起こして収監され、翌年7月に判決が下され、京都二本松の薩摩藩邸で自刃させられた。相楽は虎尾の会とは無関係の下総相馬郡の郷士で、赤報隊の隊長として東山動軍の先鋒となって活動したのに、のちに官軍の手で殺された。小説では益満も上野の戦いで西郷の「撃て」の命令のもとに殺されたのだが、じつはそこで九死に一生を得て名前を変えて生きつづけていた、という設定になっている。

だが、先述したように、益満は上野で死んだのではなく、5月15日に黒門前で負傷して横浜の軍陣病院まで運ばれ、そこで雨の日に病室の移転を希望したために、濡れた傷口が化膿して5月22日夕方7時ごろに死去したことが、昭和なかばに東大医学部で偶然に発見された病院の日記から判明している。郷里の鹿児島の草牟田墓地に彼の遺髪墓があるらしく、ネット上で見る限り、その墓標にもこの命日が刻まれていた。勝海舟も5月24日の日記に「昨日、益満休之助死す。此程、上野にて砲疵を受けたりしが、終に死せり」と、1日ずれてはいるが、書いている。西郷に意図的に殺されたわけではない。また、フィクションとはいえ、幕末のこの時代に西郷が「お国のために」というナショナリスト的な言い方を実際にしたのかという点も気になった。

このように、肝心の益満休之助に関しては、芳川氏の小説は重要な点を見逃したまま、奇想天外な筋を考案した感が否めないが、江戸の無血開城に関連してイギリス側の圧力があった点を思いださせてくれたことはよかった。私が祖先探しを始めた当初に購入した萩原延壽の『遠い崖:江戸開城』7巻を久々に読み返してみたら、よく理解できるようになっていた。いずれ、この観点からも調べ直してみよう。

芳川氏の小説は、中江兆民が登場するあたりから、ルソーの『民約論』(『社会契約論』)が明治の日本でどう受け止められたのかが描かれ、この辺の事情にはまるで疎い私としては面白かった。明治になる前に死んだ益満とは切り離して、中江を主人公にした小説にすればよかったのではないかと思った。

一緒に借りた2冊の書からは、多くの発見があった。お順が夫、佐久間象山の死後、腐れ縁のように付き合った村上俊五郎に関する記載は、どちらの書にも多々あったので、諸田氏はこれらを参照して小説にしたのだろう。

『おれの師匠』には、「鐡門の三狂」であり「鐡門の四天王」の一人であった村上政忠(俊五郎)に関する、かなりまとまった項がある。「三狂」は村上のほか、松岡萬、中野信成で、「四天王」はそれに「師匠の義弟に当たる石坂周造」が加わるという。松岡と石坂は村上同様、虎尾の会以来の仲間で、石坂周造の妻、おけいは、山岡の妻英子(ふさこ)の実妹という。つまり双方の妻が高橋泥舟の姉妹ということになる。

松岡萬については調べたことがなかったが、1882年3月に書かれたという「戊辰談判筆記」は、松岡から大森方綱なる人物が借り受け、おそらく本人の了承を得ずに無断で同年6月に最初に『明治戊辰山岡先生与西郷氏応接筆記』として出版されたもののようだ(A. アンシン、「山岡鉄舟が書いた江戸無血開城の始末書」)。

この文書がどういう経緯で誰に向けて書かれたかは不明だが、明治という時代ゆえか、慶喜にたいする山岡の本音なのか、「旧主徳川慶喜」と呼び捨てで書かれている点が気になった。実際、山岡の死期が迫った際に、徳川家達は見舞いにきたものの、当時まだ静岡にいた慶喜が上京した形跡はない。勝海舟は何度かやってきて、臨終前は「前日来二階につめきって居た」という。虎尾の会が倒幕組織だったことを考えれば、実際、山岡の立場は複雑だったに違いない。「余は国家百万の生霊に代わり生を捨るは、素より余か欲する処なり」というその一節は、いかにも明治の作文と思うが、幕末の山岡にすでに徳川家ではなく、日本の国民全体を救うという思想があったとすれば、勝海舟との共通点はそこにあったのだろう。

1881年に明治政府が維新勲功を調査した際、山岡が「おれか。おれは何にもない」とにべもなく自身の功績を否定したため、岩倉具視が山岡を呼び寄せて話を聞いたという一件があったという。それが何かしらこの文書を書いたことと関係するだろうか。山岡は10年間という条件で宮内省に勤めて、1882年6月に辞職している。ところが、山岡が辞職させられたと勘違いして腹を立てた松岡が、「短刀を懐にして、岩倉さんを訪れた。岩倉さんを刺し殺して自分も死ぬ覚悟なのである」と、小倉は書く。もっとも、岩倉のほうが数枚上手で、うまいこと言いくるめられて帰宅した松岡は、今度は自殺未遂をする。このように、いかにも「三狂」なのだが、松岡から原稿が漏れた経緯には何かこうした事情も関連するのだろう。

同年秋ごろ、徳川家達が山岡の維新時の功労をたたえて贈った武蔵正宗を、山岡が自分などそれに値しないので、「誰か廟堂の元勲に差上げるのが至当である」と考えて岩倉具視に贈呈した。このとき岩倉が書かせたのが「正宗鍛刀記」という。またもや岩倉である。

「四天王」の1人で、日本で最初に油田を開拓した石坂周造についても、三十万円の借財を山岡が背負わされ、最後まで苦しめられたが、「山岡の死後徳川さんと勝さんとで整理したのであった」と、書かれていた。

一方の海舟日記で村上の名前が最初に見られるのは、慶応4年4月4日で、ただ一言、「村上俊五郎来る」とあり、25日には「山岡来る。市中取り締まり、石坂、村上の事相談」などとある。諸田氏の小説のように、3月5日に山岡が同伴してきたのかどうかは不明だ。5月14日には、「多賀上総宅、官兵焼打ち、我が宅へ乱入。刀槍、雑物を掠奪し去る。夕刻、村上俊五郎、田安へ来りその転末を話す」と、ほぼ小説にあったようなことが記されている。だがその後は「織田、村上俊五郎、金子押貸し、妄行の旨、申し聞る」(明治3年12月25日)、「浅野、村上〔俊五郎〕乱防の事内話。切腹或いは入牢然るべしと云う」(明治4年4月13日)、「山岡、村上〔政忠、海舟の妹お順の旧夫〕、水戸辺脱〔走〕中、発狂の儀なりと」(明治5年8月29日)、「村上俊五郎へ二百両遣わす」(明治6年4月17日)などの記述が増え、明治初期からとんでもない人物であったことがよくわかる。

諸田氏の小説のなかで、お順が兄の海舟をもう臆病だと思わなくなった象徴的な一件は、その現場を彼女が見たかどうかは別として、慶応4年4月10日の条にこう書かれていた。「此夜 思召しを以て御刀拝領。仰せに云う。頃日よりの尽力、深く感じ思召す所[……]此上言のかたじけな気を承りて、覚えず汗背、亦(また)感泣、申す処を知らず。明日城地の御引き渡しは頗る難事、唯一死を以て此上意に報答し奉らむか」

益満休之助について少し調べるつもりが、ずいぶんと多くの新しい発見があり、これでまたさらに読むべき本が増えてしまった。