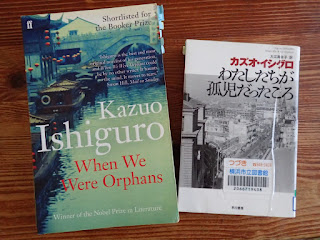

昨夏に購入したのに、なかなか読む時間が取れなかったカズオ・イシグロの

When We Were Orphans(2000年、邦題『わたしたちが孤児だったころ』)を、ようやく読むことができた。

『Footprints』を翻訳中、戦前の上海で子供時代に日本軍に抑留されていたJ. G. バラードについてあれこれ調べるうちに、カズオ・イシグロの祖父が長年、上海で暮らしていたことや、この小説がその祖父と父の体験をベースに書かれたことなどを知り、衝動買いしたまま積読状態になっていた。

私はふだん、新聞の連載くらいしか小説は読まず、彼の作品も四半世紀ほど前に『日の名残り』を読んだきりなので、「イシグロらしい」などと言えるほどには知らない。それでも、この作品も信頼できない語り手が何とも言えない味をだしていて、ところどころ苦笑しながらどんどん引き込まれてしまった。

小説家というのは、総じて人間にたいする鋭い観察眼があるのだろうが、彼の場合おそらく、5歳という物心のついた年齢で渡英し、外から客観的に社会を眺める体験を経ているせいか、イギリス人らしさだか、イギリス臭さだかにたいする嗅覚が人一倍鋭い。この作品の主人公クリストファー・バンクスは、20世紀初めに上海の租界で生まれ育ち、両親が行方不明となったために10歳で本国に送られた少年で、イギリス人らしさやロンドンの社交界での名声を苦労して手に入れた人物として設定されている。彼は租界という隔離された世界しか知らずに育ち、自分のアイデンティティを東洋にも西洋にも見いだせないうえに、「孤児」となったためにさらに空虚感に苛まれ、行方不明の両親を探すことが自分の責任であると思い詰め、私立探偵にまでなった。彼の不幸な身の上は読者の同情を誘うのに、追い詰められるとアジア人を罵倒する、西洋人、というか文明人のいやらしさや俗物ぶりを発揮して辟易もさせる。そんな彼の身の上はきわめて特殊でありながら、誰にでもどこか思い当たる節のあるもので、とりわけ現地社会に決して溶け込まない海外駐在員の暮らしぶりを彷彿とさせる。

物語は、1930年代のはじめのロンドンと、日中戦争が始まる1937年の上海という2つの時代と場所を中心に展開するが、その間にも子供時代のエピソードが随所に挿入されて時代が前後するほか、最終章は1958年に設定されている。時代や場所が頻繁に変わるのは、信頼できない語り手のあやふやな記憶を中心に話が進むためである。どこまでが事実で、どこからが妄想なのかはっきりしないため、この作品を探偵小説だと思い込んだ読者は途方に暮れるようだ。もっとも、歴史的事実とされることも所詮、人の記憶の産物でしかなく、同じ出来事を同じ現場で見ても、それぞれに解釈が異なることを思い知らされた身としては、イシグロのこの手法には非常に共感するものがあった。

1840年代まで、上海は蛇行する黄浦江の西岸の細長い一帯、つまりBund、外灘と呼ばれた地区しかなく、さらに前は断崖上の「海の上」の城郭都市しかなかったことを前述の拙訳書で知った。ここが大変貌を遂げたのは、2度にわたるアヘン戦争によってであり、International Settlement、つまり共同租界が築かれてからなのだ。蒸気船を含む西洋の商船・軍艦数百隻が、無数のジャンクとともに停泊し、城閣のように商館が立ち並ぶ傍らで、中国人が困窮するさまを見て、1862年6月に幕府が派遣の千歳丸による視察団に加わった長州の高杉晋作や佐賀の中牟田倉之助、水夫に扮装した薩摩の五代友厚らが衝撃を受けたことは、よく知られる。アヘン戦争における中国の二の舞を踏むまいという思いが、幕府の対外政策の根底にはつねにあった。西洋の商人は横浜でもBundにsettlementをつくったが、日本ではそれぞれ海岸通り、居留地と呼んでいた。上海と横浜はいろいろな意味でよく似た歴史を経たわけだが、決定的な違いを生んだのは、日米修好通商条約でアヘンの輸入を禁じることができたためだ。中国が1世紀以上にわたってアヘンに翻弄されたのは、ラスト・エンペラーの溥儀の正妃である婉容の悲惨な晩年を考えればよくわかる。

物語のなかのクリストファーの父親は、モーガンブルック&バイアットというアヘン貿易を主とする架空の商社に勤めており、母親はその事実に胸を痛め、反アヘン運動に奔走していた。イシグロは、本当はジャーディン・マセソン商会の社員にしたかったのかもしれない。同社の会長トニー・ケジックも暗示的に名前だけちらりと登場する。アヘン戦争の原因となったアヘン貿易の主な担い手は、ジャーディン・マセソンとサッスーン商会だった。トニーの祖父であるウィリアム・ケジックは、1859年7月5日、横浜開港のわずか4日後に来日し、居留地1番地に英壱番館と呼ばれた拠点を築いた。その後、横浜の支配人はサミュエル・ガワーに代わったが、井上薫や伊藤博文ら5人の長州藩士がイギリスに密航した際には、たまたま訪日していたケジックが断髪・洋装などの便宜を図り、イギリスに送りだしている。孫のトニーは1903年、横浜生まれだ。

小説では、1937年にフィリップおじさんという人物が、アヘン貿易についてこう説明する。アヘンを奥地まで運ぶには護衛が必要であり、そのため「モーガンブルック&バイアットもジャーデン・マセソンもみんな、積荷が通る地域を支配している地元の軍閥と取引をしていた。これらの軍閥というのも、実際は成功した盗賊にすぎなかった」(入江真佐子訳)のだと。この軍閥が、クリストファーの母の失踪と関係していた。失踪事件はクリストファーが10歳のとき、つまり1911年前後に起きたが、ちょうどこの年の12月にハーグで万国阿片条約が締結され、アヘン貿易は違法となった。しかし、フィリップおじさんが説明するように、アヘン貿易の廃止は実際には、「貿易の担い手が変わっただけのことだったんだよ。今では蒋介石の政府がそれをやっている」のだった。アヘンは資金源として利用されつづけたのだ。

イシグロは単に小説の背景として、この時代の上海を選んだのかもしれないが、構想を練る段階で、自分の祖父と父が暮らした上海について入念に調べたのは間違いない。週刊現代に掲載された彼のいとこの

インタビュー記事や、北海学園大学の森川慎也准教授の「祖父と父からイシグロが受け継いだもの」(2020)という論文を参考にすると、祖父の石黒昌明氏は、1905年に上海の東亜同文書院というエリート養成学校に入学し、その後、伊藤忠商事に入社して、上海支店の支店長まで務めた人だという。その後、労働争議の引責で退社し、トヨタ紡績の前身の会社の取締役となり、長らく長崎と上海を行き来していたそうだ。父の鎮雄氏は1920年に上海で生まれ、7歳で長崎に移住したが、学校の休みには上海に戻るという生活だったようで、小説に登場するクリストファーの幼馴染のアキラは、こうした祖父・父の上海時代から生みだされた人物と言える。1960年にイギリス国立海洋学研究所に招聘された海洋学者である鎮雄氏は、1981年に母の葬儀で帰国した際に、上海時代のアルバムをイギリスにもち帰ったそうで、この小説の構想はそのアルバムから芽生えたものと言えそうだ。鎮雄氏は、帰省した折に長崎中央図書館で古い上海の写真や地図をコピーし、日本語の読めない息子のためにキャプションを英訳してやったのだという。クリストファーは両親からパフィンと呼ばれ、可愛がられて育つが、イシグロもそんな幸せな幼少期を送ったのではないかと、論文に転載されていた祖父との写真を見て思った。

イシグロの作品をオーディオブックで何冊か読んでいる娘は、昨夏、私が図書館で日本語版を借りた折に一気に読み、違和感のない翻訳だったと感想を述べていた。私は購入してあった原書を読んだので、あとで邦訳版と比べてみると、原文のうまい表現や微妙なニュアンスが生かされていないと感じるところが散見された。

なかでも気になったのは、アキラの会話だ。原文では彼の英語は子供時代も、成人してからもたどたどしい。両親の仲が気まずくなり、会話が途絶えることがあるのは、自分たちが租界で生まれ育ち、いわば根無し草であるせいだとアキラ少年が想像をたくましくする場面は原文ではこうなっている。

‘I know why they stop. I know why.’ Then turning to me, he said: ‘Christopher. You not enough Englishman.’

「どうしてきみの親が話さなくなったのか知ってるよ。ぼくにはなぜだかわかる」そう言ってからわたしのほうに向き直り、こう言った。「クリストファー。きみにはイギリス人らしさが足りないんだよ」(入江訳)

文意は確かにそのとおりだが、原文のたどたどしさは伝わらないし、10歳の子供のセリフにしては、「イギリス人らしさ」という言葉はやや高度だ。私なら「きみ、うんとイギリス人じゃない」程度にしたい。

ところが、1937年に再会したときのアキラの会話は、やや原文に近くたどたどしく訳されていて、何やら別人の印象を余計に与える。アキラと別れたあとで長谷川大佐という日本の将校に、先ほどまで一緒にいた日本兵は、以前に知り合ったのかと聞かれて、クリストファーはこう答える。

‘I thought I had. I thought he was a friend of mine from my childhood. But now, I’m not certain. I’m beginning to see now, many things aren’t as I supposed.’

入江訳は「彼のことを幼友達だと思っていました」としており、そのためか大多数の読者はアキラとの再会はクリストファーの勝手な思い込みだと解釈しているようだ。実際、この前後の状況はあまりにも唐突な展開で、読者は語り手についていけなくなり、アキラとの再会は彼の想像の産物だとする説明が英語の解説や書評にも多い。

だが、アキラとの関係はおそらく子供時代から、言葉の問題もあってクリストファーが一方的に解釈していたことの連続だったのではないか。長谷川大佐の問いにクリストファーはただ、あの日本兵は昔からの知り合いで、子供のころからの友達なのだと思っていたと答えたのかもしれない。つまり、人違いしたわけではなく、アキラを友達だと思っていた事実に、自信がなくなったのだと。

まあ、一読したくらいでは、カズオ・イシグロの描く複雑な世界は半分も理解していないかもしれないが、おかげで上海の租界の暮らしや、アヘン貿易の実情は見えて気がする。上海の地図が頭に描けるようになったら、またいつか読み直してみたい。